Ma mère ne m'aimait pas

Ma mère ne m’aimait pas

(nouvelle de Manuel Rispal, d'après un témoignage collecté)

Engagé volontaire dans l’armée française, début 1939, je suis affecté à un régiment d’infanterie de frontière, au-delà de la ligne Maginot, entre cette « barrière infranchissable » et la frontière allemande. Car la ligne Maginot ne matérialisait pas la ligne virtuelle qui sépare les deux pays. Elle était en retrait, d’où l’importance d’une présence militaire française dans cette terre qu’il n’était pas question de lâcher, dont la population devait être protégée et, en cas de danger d’invasion, évacuée.

En cette fin août 1939, nous sommes à Filstroff, en Moselle, une commune d’environ 700 habitants, avec un bourg effilé et structuré de part et d’autre de la rue Principale. Sur la carte d’état-major, le nom est bien marqué Filstroff. Mais les habitants le prononcent Félschtroff, en francique mosellan ou platt, langue vernaculaire parlée dans ce canton de Bouzonville (Busendroff). Les façades de la plupart des maisons donnent sur la rue et, sur l’arrière de chacune, une longue bande de terrain termine sa course dans la Nied, rivière bien commode pour arroser les plants du potager. La Nied est rarement à sec car, en amont, la chaussée du moulin forme un barrage régulateur. Les habitants du pays de Nied marquent leur territoire en parlant le platt.

Sur les conseils du maire, nous installons notre campement sur un pré communal situé au niveau de la chaussée du moulin, de l’autre côté de ce dernier. Les plus dégourdis se baignent dans la retenue, les moins se contentent de tremper les pieds et de s’essuyer le museau. Les enfants viennent par curiosité voir notre campement. Nous avons du mal à les comprendre, car ils parlent tantôt en platt, leur langue maternelle, et tantôt en français, qu’ils apprennent à l’école.

Cette ambiance quasi estivale se crispe à partir du jeudi 24 août 1939, quand notre capitaine nous informe que l’Allemagne mobilise son armée pour le surlendemain. Les hommes de la commune qui sont mobilisés au titre des gardes frontaliers et qui ont pu rester afin d’effectuer les travaux agricoles sont rappelés à l’arrière. Leur départ est ressenti gravement par leurs familles. Le mot de Krìg (guerre) circule comme une traînée de poudre. Les 41 gardes frontaliers sont affectés à la 2e compagnie de la garde républicaine de Bouzonville. Ils doivent surveiller la frontière entre Launstroff et Merten, face à la Sarre. Filstroff est situé un peu en retrait et au milieu de cette ligne.

Le 30 et le 31 août, notre compagnie est chargée d’organiser le départ des vieillards et des malades de Filstroff. Une fois cette tâche achevée, notre capitaine reçoit l’ordre de notre repli dans un village situé en limite intérieure de la ligne Maginot.

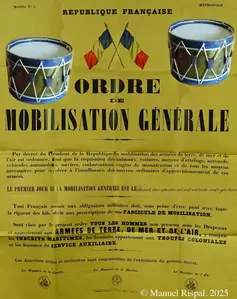

Le 1er septembre, l’Allemagne envahit la Pologne, notre alliée. Les plis contenant les instructions pour la mobilisation sont conservés par la gendarmerie, qui les transmet aux mairies dès que la préfecture en donne l’ordre. Les affiches de la mobilisation générale contiennent une ligne de pointillés qui suit la phrase en lettres capitales : « LE PREMIER JOUR DE LA MOBILISATION GÉNÉRALE EST LE… ».

Prévenu par la préfecture, le maire de la commune où nous venons d’arriver rajoute : « samedi 2 septembre 1939 à zéro heure », pendant que Jules, le garde champêtre, prépare un seau de colle. Puis tous les deux sortent pour afficher, sur le panneau municipal. La place de la Mairie est aussi celle de l’Église, si bien que toutes les fêtes, laïques ou religieuses, s’y déroulent, chacun y trouvant son compte. Pour le moment, la rue Principale est tranquille. Le garde champêtre rentre à la mairie pour chercher le tambour et le texte à lire, sur lequel le maire a rajouté la date et l’heure. Jules ajuste son uniforme puis le baudrier. Il fixe le tambour, saisit les baguettes, sort et commence son ra en allant vers la gauche. En cinq minutes, quand il repasse devant la mairie pour alerter le côté oriental de la rue Principale, il a déjà agglutiné une vingtaine d’enfants insouciants, que suivent des adultes et des vieillards qui se précipitent autour de l’affiche, devant la mairie. Le curé, prévenu, fait sonner le tocsin.

Quand le cortège mené par le garde champêtre arrive au bout de la partie habitée de la rue et rebrousse chemin, le capitaine nous fait le rejoindre, en rangs, et nous l’accompagnons jusqu’à son retour devant la place de la Mairie.

Nouveau ra : « Avis à la population ! », lance le fonctionnaire assermenté. J’entends encore sa voix chevrotante d’émotion dire le texte annonçant la mobilisation pour l’entrée en guerre, devant une assistance figée et silencieuse.

Dès les derniers mots du garde, les hommes encore mobilisables – essentiellement des réservistes – rejoignent leur domicile, accompagnés de leurs épouses qui se pendent à leur bras, pour les soutenir ou les retenir, pendant que les enfants, les adolescents, les non-mobilisables, les hommes ou femmes pas encore considérés comme vieillards restent sur la place. Le capitaine nous fait rompre les rangs, mais nous demande de nous tenir prêts à saluer le départ des mobilisés.

Une demi-heure plus tard, le premier homme sort de chez lui, le paquetage à la main. Son épouse l’embrasse longuement. Ses cheveux sont aussi libres que ceux de son époux sont en bataille, déjà. La scène se multiplie au fur et à mesure de l’ouverture des portes des maisons, le long de la rue principale. Des femmes se taisent, pleurent, crient, craquent, sortent pour embrasser leur homme comme si c’était pour la dernière fois. Le chemisier n’est pas aussi bien boutonné que lors de la scène du ra.

Le capitaine nous fait mettre au garde-à-vous, puis défiler devant le cortège des mobilisés, après l’embrassade des enfants, des parents et des amis.

Sitôt après leur départ, le maire reçoit l’ordre d’évacuation de la population de la commune. D’après un plan précédemment connu, le département de repli sera la Vienne. Les gendarmes font évacuer la population en veillant, jusque dans les hameaux et les fermes isolées, à ce qu’il ne restât personne. Notre compagnie participe aux préparatifs des paquetages et des convois des habitants, qui vont connaître les chemins de l’exode et les affres des parcours de réfugiés.

Nous assistons à des scènes déchirantes où la mère de famille parvient à organiser le paquetage de ses enfants tandis que ses parents refusent de quitter leur maison, leurs poules et leurs lapins. Et l’emploi de la force militaire fait naître un sentiment de lâcheté chez la mère obéissante tandis que les enfants se mettent à pleurer.

Longtemps, la deuxième partie de cette journée historique est restée gravée dans ma mémoire. Le déroulé de la guerre a rajouté des strates de drames, de deuils et de joies. Une fois la paix revenue, j’ai repensé à la scène du ra.

Je suis né le 29 avril 1915, neuf mois après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, le 3 août 1914. Je n’ai pas connu mon père, asphyxié par le chlore allemand lors de la bataille de Grafenstafel, près d’Ypres, en Belgique, le 22 avril 1915. Il est Mort pour la France en Belgique.

J’ai un autre frère et deux sœurs aînés, que notre mère adorait alors qu’elle ne m’a jamais montré, à moi le benjamin, le moindre signe d’affection. Pourquoi ? C’est une grande blessure, pour moi sans explication, jusqu’à ce que je repense à ce jour de mobilisation générale du 2 septembre 1939, où j’ai vécu cette scène.

J’y ai vu une représentation quasi théâtrale de la reconstitution des circonstances de ma conception. À partir de là, j’ai compris que, chaque fois que ma mère me voyait, ma présence la renvoyait, dans sa tête, au début de son calvaire de veuve de guerre, à la mort de mon père et à cet enfant de circonstance qu’il lui a laissé.

Dès lors, je ne lui en ai plus voulu.

© Manuel Rispal. 29 juin 2017. Remis en ligne le 29 août 2025.